このブログをお読みの方は「この家って、カレーばかり食べてるのか?」と思っているかもしれない。その認識は正しい。でも我が家のカレーへの関心と研究はいわゆる「カレーライス好き」と言われる日本国民の平均を遥かに超えている。我が家では様々な食材についてスパイスをあれこれ使って多様なカレーを仕立て上げている。

この本は講談社学術文庫の一冊で小菅先生の大著。同じ講談社の文庫本でも「学術文庫」っちゅうところが、普通とちゃう。ヘンな本は売らない。まっとうに学術的。料理専門家であられる小菅先生が非常にアカデミックなアプローチで日本のカレー発展の歴史を探った大作なのである。

小菅先生の本にある明治初期のレシピをちょっと真似して、当時の日本のカレーライスを作ってみた。

あくまで明治「初期」である。

昔から海外でインド料理を食べる機会があった人、あるいはここ四半世紀の日本のインド料理店ブームで安価に日本でインド的カレーを食べる機会に恵まれた人は、日本的カレーライスをバカにする傾向がある。でも、それは間違い。日本のカレーライスは独自に発展を遂げたものすごい料理なのだ。

インド・カレーに関する洋書の大作では、以前紹介したこれ(↓)がある。コリンガム氏の著書だ。しかし先述の小菅先生の著書はまた別の意味ですごいから、是非読んでみて欲しい。

明治の日本はまるで新しい国に生まれ変わったようなもの。そんな時代にカレーライスは洋食の1品として普及して行く。

現代の日本のカレーライスというと・・・

● ニンジン

● タマネギ

● ジャガイモ

を主たる具材とし、肉やシーフードを加えたものを想像なさるかもしれない。でも本日のはちょっと違うのだ。

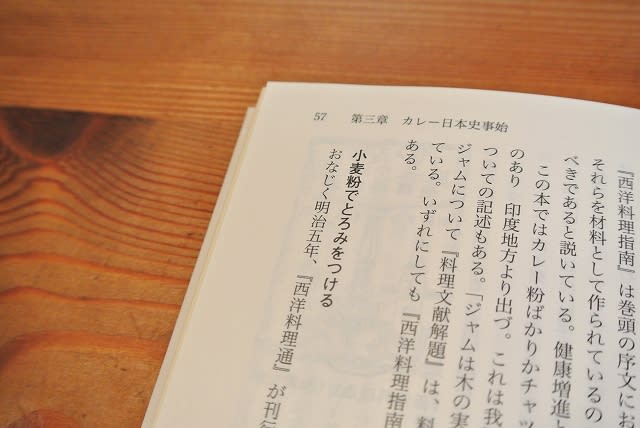

小菅先生やその他様々な先生方の著書によると、その3種の野菜がカレーの具材として日本で普及するのは明治中期以降の話なのであぁ~る。

今回作るのはあくまで明治初期のカレーライスなのであぁ~る。だからタマネギ等は使わない。

明治初期、カレーライスに使われた野菜と言えばタマネギなどではなく、長ネギが中心。さらにニンニクとショウガくらいだろうか。タマネギはお雇いガイジンのアメリカ人達が来日して、その生産に貢献して以降の野菜。あの「少年よ、大志を抱け」のクラーク博士もそうした人の一人だ。北海道の開拓民がそうした野菜の普及に大きく貢献した。そして今のニンジン、タマネギ、ジャガイモを中心にしたあのカレーライスにつながっている。

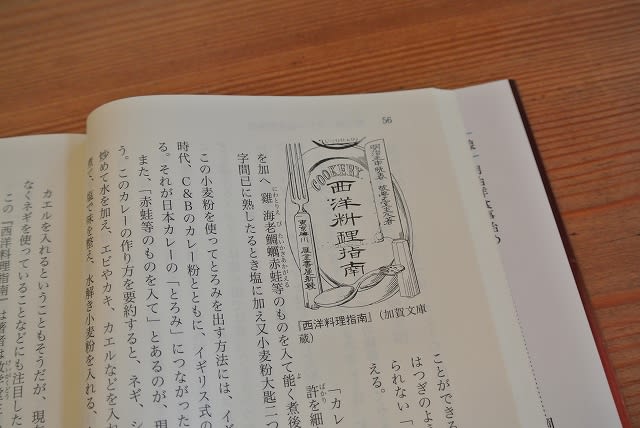

小麦粉をつけてとろみを出すあの特徴は、当時からそして今も健在だ。どうもそれは英国から来たワザらしい。インド料理では小麦粉を使ってとろみをつけることなどない。

ではここまでで基本を理解したところで、さっそく。

長ネギを買って来て、みじん切り。

なんとなく言ってますが、聞き逃さないでね。長ネギですよ、長ネギ。タマネギではないのです。

適当にグサグサと。

ニンニクとショウガもみじん切り。

バターをたくさん使い、風味豊かな日本のカレーライスを作る。

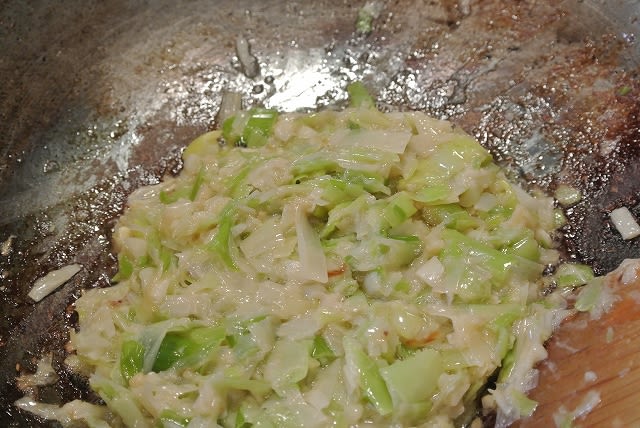

長ネギから水分が出ている。

かなり水を飛ばした。でもタマネギのように焦げはしない。

明治時代初期のレシピには、牛肉、豚肉の他、カレーライスの具としてカエルの肉も出て来ると言う。

あのカエルだ・・・ウソ。

いや・・・ホントだ。でも、なぜカエル?

それは当初いろいろなカレーのレシピを日本に持ち込んだ英国人と一緒に、日本に多数入って来た中国の料理人達の食文化の影響だとする説が有力だ。またカエルをよく食べるフランス人の影響だとする説もあると言う。

妻の大事にしている本。変わった人ですねぇ。

カエルや長ネギを使う明治初期のカレーの話は有名なようで、あちこちに紹介されている。我が国農林水産省のホームページにもそれが書いてある。

歴史的にも由緒正しいカエル・カレー。

でも七里ガ浜ではカエルは入手不可なので、チキン。カエルみたいに見えるけど・・・。

軽く炒めて、水を加え、煮る。

それからカレー粉を! となるところだが、私は使わない。

確かに、明治初期には英国製のカレー粉が伝わっていたらしい。

それはあくまで英国製の当時でたらめに日本では高価なカレー粉。

身近にはそれがなかった状況も結構あったことだろうし、でも一方で英国人の入国と一緒にスパイスがあれこれ手に入ったような状況を想像して、勝手にスパイスをブレンドする。その方が、かなり美味しいはずである。

ターメリック、カルダモン、クローブ、パプリカ、コリアンダー、チリパウダー、クミン、ガラムマサラ。

なんと豪華な。大航海時代なら、たいへん高価なブレンド。

それに加え、当時から日本でカレーの調理過程として使うことが普及していたという小麦粉を加えて熱する。

これで日本的なカレーのとろみが出るはずだ、。

軽く熱しよう。

小麦粉を入れたところ。

これで私のオリジナルな明治「初期」風のカレー粉の完成である。

これを鍋に加える。

いきなりですが、黒糖焼酎喜界島を飲む。これはうまい。ほのかな甘み。天国の酒。

煮る。なんだかつまらない。

そこで鮮烈レッドなエスビー社のパプリカで赤を強化する。

ところでこの日本のエスビー食品の「S&B」という名前は、英国のC&Bにちなんだのだろうか?

C&BとはCrosse & Blackwellの略。19世紀から簡単な調理が可能なブレンドのカレー粉を英国中に届けた食品メーカーだ。明治時代には、日本にもその名声は届いていたのだ。

とにかくパプリカで赤を強調。

充実して来た。

「リンゴとハチミツ♪」のハウス・バーモント・カレーじゃないが、明治時代はリンゴもよく使われたとか。

家にリンゴはあるが面倒なので、ハチミツを。

明治初期の当時、材料が乏しく苦労したであろう日本人シェフや中国人シェフの気持ちをしのび、みりんとオイスター・ソースをちょっとずつ。

ますますコクがでる。

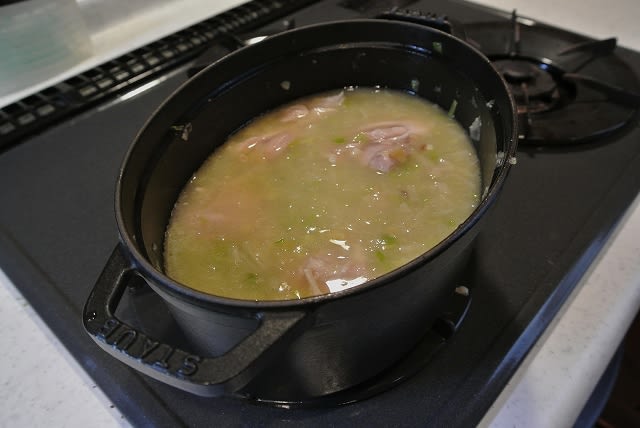

煮る。かわいいSTAUBの鍋で。

鋳鉄製の小ぶりだけど重いステキな鍋。

ことこと。

ことこと。最後に塩加減。

うわぁ~できちゃった。明治初期の日本的カレーライス。

ライスはいつものタイ米ではなく、当然のこと、柔らかくてまるくて粘り気のあるジャポニカ種。

長ネギとカエル(?)の効果はいかに?

おほほっほ! うまい!! 私ってなんて上手なんでしょ。 明治初期の調理人が作ったものより、きっと少しだけうまいと思うよ。

平成25年までには、いろいろと世の中の知識が増えているからねぇ。

ふぅ~~。学術的ランチが終わった。

読書して調べてそれ以上に凝って時間かけて作って食べて、食とは大変な作業。